初审编辑:牛乐耕

责任编辑:李士环

近年来,伴随我国经济转型升级和就业环境变化,大学生就业市场存在的两难困境成为了社会关注的焦点,一方面用人单位在择人时常常出现“一人难求”的境况,另一方面大学生在择业时又存在“一岗难求”的现象。造成此困境的原因: 一是高校扩招带来的高等教育需求上移,引发就业格局发生改变;二是大学生就业市场上由于文凭信号失真、“逆向选择”加剧,导致知识性失业和人才高消费现象。如何有效地筛选人才,并进一步提升高校毕业生的就业力,不仅与我国高等教育发展紧密相关,更直接关系到能否为国家建设提供合格的人才。这也是推动教育体制改革,保障充分就业和确保就业稳定亟待解决的现实问题。

一、人才筛选标准与大学生就业力影响因素耦合机理研究

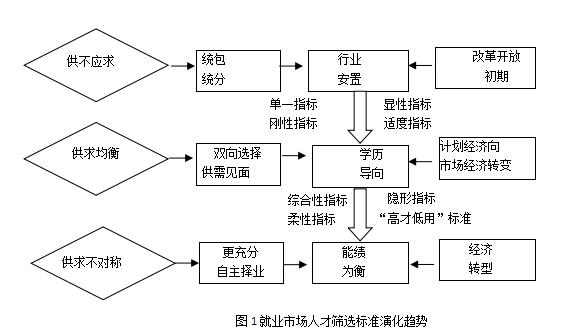

人才筛选标准是在经济发展水平、高等教育发展阶段和劳动力流动状况等因素影响下形成的。随着经济和社会的发展,我国大学生就业市场人才筛选标准发生了很大变化,其演化趋势可以归纳为: 由单一指标向综合性指标延伸、由刚性指标向柔性指标过渡、由显性指标向隐性指标深入、由适度指标向“高才低用”标准发展( 见图 1) 。

(一)人才筛选标准对大学生就业力的作用由国民经济发展水平所创造的劳动力市场需求与逐年增加的高校毕业生数量之间存在的供需矛盾,一定程度上形成了大学生“就业难”。但是,供需之间“数量”的矛盾并不是导致大学生就业困境的唯一成因,“质量”的落差才是问题的关键。解读大学生就业难与用人单位用工荒的尴尬现象,必然要回到就业的两个主体——用人单位和大学生。用人单位对大学生的反馈,越来越突出了能力问题。造成当代“天之骄子”失业的原因,除了宏观因素外,更主要的在于其自身就业力的欠缺,与用人单位人才标准不匹配。人才标准是大学生就业和用人单位招聘时的共同关注点,也是影响大学生就业的至关重要的因素。

高校毕业生定期成批进入用人单位,仍是大学生就业的最主要途径,用人单位接收毕业生的主要依据是其就业力。用人单位人才筛选标准的与时俱进,也必然要求大学生的就业力与之相匹配。因此,要彻底解决大学毕业生的结构性失业问题,就必须适应当前用人单位人才需求标准,这就要求大学生就业力质量要过得硬。大学生是“产品”,高校是“制造商”,用人单位是使用方( 买家) ,大学生就业力的高低不是“产品”( 大学生) 或“制造商”( 高校) 所决定的,而是由使用方( 买家) 作出评判。大学生和用人单位基于立场不同对就业力的理解和所看重的内容也不同,大学生更多的从自身特长来看待就业力,而用人单位则从对人才的需要来评价大学生的就业力。

(二) 大学生就业力对人才筛选标准的反作用用人单位与大学生同处于劳动力市场的大系统内,用人单位筛选人才与大学生就业目标的达成取决于双方对各自要求偏好的初始差距,以及双方借助于信息传递弥合这种差距的能力。在人才筛选标准作用于大学生就业力的同时,大学生就业力对人才筛选标准也会产生能动的反作用。用人单位会根据大学生就业力,调整人才筛选标准,满足自身经营和发展对人才的需求。如果设置的人才筛选标准过高,只有极少数大学生能够达到标准,用人单位就不能实现人员配置目标; 如果大学生就业力都比较高,用人单位就可以招聘大学生来完成原来需要更高层次人才才能完成的工作,从而降低人力资源成本。

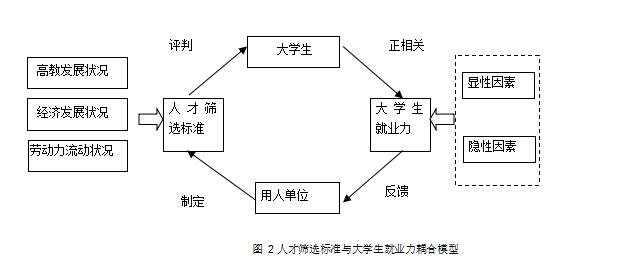

(三)人才筛选标准与大学生就业力耦合模型人才筛选标准受到经济发展水平、高等教育发展阶段和劳动力流动状况等因素的影响。大学生能否实现就业关键在于用人单位是否接收,而用人单位是否接收大学生的关键在于大学生就业力是否符合用人单位的人才筛选标准。由显性因素和隐性因素组成的大学生就业力,在很大程度上影响着人才筛选标准,根据客观的人才筛选标准用人单位可以招聘到更适合自身发展的人才,从而提高自身的竞争力。

初审编辑:牛乐耕

责任编辑:李士环

行百里者半九十。中华民族伟大复兴,绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的;党的十九大作出“腐败是我们党面临的最大威胁”、“反腐败斗争形势依然严峻复杂”的重大判断。营造风清气正良好政治生态,重在发现和看清问题,重在加强上一级党组织的领导、坚决果断稳妥地...[详细]